3 2 1

4 5 6

7

8

0314

standort

A

b 2015 können Studieren-

de am Management Center

Innsbruck (MCI) ein Mehr-

fachdiplom an vier Hochschulen in

Europa erwerben. Ausgangspunkt

war das vom MCI 2008 eingeführte

Masterstudium Health & Social Ma-

nagement, das international sehr

viel Aufmerksamkeit erregte. Auf

Anfrage der Erasmus Universität in

Rotterdam und den Universitäten

Oslo sowie Bologna verknüpfte das

MCI in den letzten fünf Jahren sein

Masterstudium mit deren Aktivi-

täten. Die Studierenden starten ihr

Studium jeweils an der heimischen

Hochschule und können dieses

unter voller Anrechnung der er-

brachten Leistungen an einer der

Partnerhochschulen

fortführen

und mit dem „European Master in

Health Economics & Management“

abschließen.

„Schon seit einigen Jahren ge-

winnen Gesundheitshemen in den

Grenzregionen der EU-Staaten an

Bedeutung, siehe das Beispiel Zahn-

ärzte in Ungarn, aber auch die neue

Richtlinie der EU zur Patienten-

mobilität erfordern mehr interna-

tionale Ausbildung und Erfahrung

für künftige Gesundheitsexperten“,

erläutert Siegfried Walch, Leiter des

Departments Nonprofit-, Sozial- &

Gesundheitsmanagement am MCI.

Der Grundgedanke des Masterstudi-

ums ist, dass die Qualität der Ange-

bote internationaler Gesundheitssy-

steme vergleichbar werden soll. Dies

ist notwendig, um die Leistungen in

diesen Systemen auch kalkulieren

zu können. „Wir gehen davon aus,

dass einerseits auf die schwächeren

Gesundheitssysteme Druck entsteht,

ihr Angebot zu verbessern, anderer-

seits aber auch auf die starken Ge-

sundheitssysteme Druck ausgeübt

wird, ihre Angebote entsprechend

detailliert zu beschreiben“, soWalch.

Die neue Ausbildung soll in diesem

Kontext Absolventen ausbilden, die

über diese verschiedenen Systeme

hinweg vermitteln und verhandeln

können. Info:

www.mci.edu]

FAKTEN. NEWS.

[ Thema: Life Science ]

Neues Mehrfachdiplom

Das MCI bietet ein Masterstudium für Entscheidungs-

träger im internationalen Gesundheitsmanagement.

Die weltweit renommierte Innsbrucker Universitätsklinik für Neurologie arbeitet an vielversprechenden

internationalen Projekten zur besseren Früherkennung und Behandlung des Parkinson-Syndroms.

Forschung ist die beste Medizin

Für seine Forschungsar-

beiten zur Verbesserung von

Diagnose und Therapie von

Pilzinfektionen wurde Mario

Gründlinger (im Bild) von der

Sektion für Molekularbiologie

des Innsbrucker Biozentrums mit dem Dr.

Otto Seibert Wissenschafts-Förderungspreis

ausgezeichnet. Der Dr. Otto Seibert Preis

für Forschung zur Förderung gesellschaftlich

Benachteiligter ging an Martin Kumnig von der

Uniklinik für Medizinische Psychologie.

Der Jubiläumsfonds der Österreichischen

Nationalbank hat sieben Projekte genehmigt,die

an der Medizinuniversität Innsbruck durch-

geführt werden. Damit erhält Innsbruck rund

ein Drittel des Fördertopfs für den Bereich

„Medizinische Wissenschaft“. Unterstützt

werden Forschungsvorhaben zu Alzheimer, der

Atherogenese, Atherosklerose, Schlafapnoe,

Schlaganfall, ZNS-Erkrankungen und dem

Prostatakarzinom. Ebenfalls zum Zug kam die

Medizinuni beim FWF, der neue Drittmittel für

drei Einzelprojekte sowie ein T-Projekt aus dem

Hertha-Firnberg Programm genehmigte.

Die TILAK hat mit der Gesundheitsinitiative

„HerzMobil Tirol“ beim diesjährigen „eHealth

Summit Austria“ den begehrten E.T. Award für

innovative Patientenkommunikation gewonnen.

Ziel der Initiative ist es, das Versorgungsmodell

für Patienten mit Herzschwäche auf eine völlig

neue Basis zu stellen.

[ konkret GEFRAGT]

TGKK fördert „Gesunde Schule Tirol“

STANDORT:

Was steht hinter „Gesunde Schule Tirol“?

ARNO MELITOPULOS:

Wir verfolgen mit dieser Initiative

den Grundsatz „Health in All Policies“. Dieser geht von der Er-

kenntnis aus, dass die Gesundheit der Bevölkerung nur durch

gebündelte Anstrengungen in allen Politikfeldern, man könnte

auch sagen in allen Lebenswelten, wirksam und nachhaltig

gefördert werden kann. Wir sind der Meinung, wir sollten als

Tiroler Gebietskrankenkasse auch den gesunden Menschen

abholen und ihn unterstützen, damit er nach Möglichkeit auch

gesund bleibt. Und hier bieten sich unsere Schulen an, denn

hier gibt es enormes pädagogisches und kreatives Potential.

STANDORT:

Wie sieht diese Initiative in der Praxis aus?

ELISA SCHORMÜLLER:

Unsere Projekte reichen derzeit

von „Do it yourself“, einem Pilotprojekt zur maßgeschneiderten

Gesundheitsbefragung und schulindividuellen Umsetzung an

Tiroler AHS und BHS, über „Gesunde Schule Tirol“, wo 20

Tiroler Schulen ihre Schule in einem umfassenden professionell

moderierten Programm gesünder gestalten, bis hin zum Projekt

„Schule bewegt gestalten“, mit Bewegungs-Equipment zur be-

wegten Pausengestaltung sowie dem Ernährungsführerschein,

einem umfassenden Ernährungs-Bildungsprogramm samt „Kit-

chenbox“ für jede teilnehmende Schule. Dazu kommt noch die

Initiative „Gesund rund um den Mund“, also Zahngesundheits-

vorsorge im Haus der Gesundheit der TGKK, an der jährlich

rund 1000 Schülerinnen und Schülern teilnehmen.

MELITOPULOS

: Wir haben als Grundlage ein sogenanntes

„Haus der gesunden Schule“ definiert und das beinhaltet alle

wichtigenThemen: Ernährung, Bewegung, Psychosoziale Ge-

sundheit, Suchtprävention, LehrerInnengesundheit sowie das

Lehren und Lernen, also die Gestaltung des Unterrichts.

STANDORT:

Wie soll das in Zeiten knapper Budgets von den

Schulen finanziert werden?

MELITOPULOS:

Das ist natürlich eine zentrale Frage. Wir

haben als ersten Schritt ein fünfköpfiges Team „Gesundheitsför-

derung“ aus kompetenten Spezialisten zusammengestellt und

stellen auch die erforderlichen finanziellen Mittel zur Umset-

zung von Gesundheitsförderungs- und Vorsorge-Projekten an

den Schulen zur Verfügung. Auf dem Weg zur gesunden Schule

sind zudem die Unterstützung und die Zusammenarbeit mit

professionellen Partnern wie dem Landesschulrat maßgebliche

Erfolgsfaktoren. Frau Landesrätin Beate Palfrader, seit Jänner

dieses Jahres Amtsführende Präsidentin des Landesschulrates,

unterstützt uns bei unserer Initiative ganz enorm.

STANDORT:

Könnte man Ihre Zielvorgaben generell defi-

nieren?

MELITOPULOS:

Grundsätzlich ist es einmal so, dass wir ver-

suchen wollten, uns als Sozialversicherung im Bereich Gesund-

heitsförderung Schritt für Schritt zu etablieren. Natürlich haben

wir uns im Vorfeld überlegt, wie können wir das angehen und in

welchen „Lebensfeldern“ wollen wir uns engagieren, wo wol-

len wir präsent sein und das immer im Bewusstsein, dass die

Gesundheitsförderung der „Ressourcen-Pool“ der Zukunft ist.

Wir sind auch gemeinsammit Beate Palfrader in Verhandlungen,

haben bereits einen Entwurf gestaltet und sind auf einem guten

Weg, eine wirklich umfassende und langfristige Zieldefinition zu

erarbeiten. Ein dezidiertes Ziel ist es auf jeden Fall im Endausbau

ein Gütesiegel „Gesunde Schule“ zu schaffen, auch um genaue

Qualitätsstandards zu definieren und dadurch eine Vergleich-

barkeit zu schaffen. (Info:

www.tgkk.at)

TGKK-Direktor Arno Melitopulos und die Leiterin des „Team

Gesundheitsförderung“ Elisa Schormüller

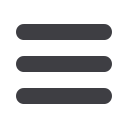

Siegfried Walch, Leiter des Departments

Nonprofit-, Sozial- & Gesundheitsma-

nagement am MCI

Fotos: Türtscher

E

s war ein berührender Mo-

ment, als Muhammad Ali

1996 das Olympische Feu-

er in Atlanta entzündete, schwer

gezeichnet von Parkinson, einer

Erkrankung, die immer mehr Men-

schen betrifft und bis heute nicht

heilbar ist. Die Parkinson-Syndrome

stellen eine Gruppe von langsam

fortschreitenden, neurologischen

Erkrankungen dar, die auf das Ab-

sterben der Dopamin produzie-

renden Nervenzellen im Gehirn

zurückzuführen sind. Zu den Sym-

ptomen zählen Bewegungsarmut,

Muskelsteifheit, Ruhe-Zittern so-

wie Gang- und Gleichgewichtsstö-

rungen.

„Wir wissen aber heute aus in-

ternationalen Studien, dass viele

Parkinson-Patienten schon vor dem

Auftreten der ersten motorischen

Symptome andere Dysfunktionen

entwickeln“, so Werner Poewe,

Direktor der Univ.-Klinik für Neu-

rologie in Innsbruck und weltweit

anerkannter Parkinson-Experte. Im

Frühstadium werden etwa die chro-

nische Obstipation (Verstopfung),

aber auch Stimmungsstörungen mit

Depressivität oder Panikattacken

beobachtet. Auch die Störung des

Geruchssinns und die nächtliche

REM-Schlafstörung können frühe

Indikatoren sein. „Hier wollen wir

mit einem neuen Projekt ansetzen

und einen statistisch verwertbaren

Risiko-Score erarbeiten“, erklärt

Poewe. Mit dem für eine EU-Förde-

rung eingereichten Projekt möch-

ten die Experten an der Klinik für

Neurologie über ein Internet basier-

tes Programm so vieleMenschen wie

möglich erreichen, um mit einem

Fragenkatalog und verschiedenen

Tests eine Risikoberechnung an

Hand von schon länger bekannten

Risikofaktoren durchzuführen. „Die

wichtigste Frage ist für uns: Kann

man dann bei der Nachuntersu-

chung von Menschen mit erhöhtem

Risiko die Ergebnisse des Projekts

validieren, sodass es für eine breit

angelegte Risikovorsorge tauglich

ist“, beschreibt Poewe einen weite-

ren Schritt.

„Parkinson ist durch die Einnah-

me von Medikamenten sehr gut

behandelbar“, betont der Medizi-

ner. Doch für einen langfristigen

Behandlungserfolg, sowohl in der

Früherkennung als auch in der

möglichst schnellen Bestimmung

nach Ausbruch der Krankheit, sind

diagnostische Marker enorm wich-

tig. Ein Team unter der Leitung von

Poewe arbeitet intensiv an der Iden-

tifikation von Parkinson-Biomar-

kern, darunter auch sogenannte

Alpha-Synuklein-Biomarker. Alpha-

Synuklein ist ein Protein im Gehirn,

das unter anderem die Dopamin-

Ausschüttung reguliert.

Zudem arbeitet das Team gemein-

sam mit einem Wiener Biotech-

Unternehmen an einem Impfstoff.

Dieser wird derzeit in klinischen Un-

tersuchungen erprobt. Und er wirkt

– das zeigten Tierversuche – spezi-

fisch gegen das Alpha-Synuklein,

dessen Anreicherungen im Gehirn

für das Fortschreiten von Parkinson

als ursächlich angesehen werden.

Generell sind die Forscherinnen

und Forscher der Innsbrucker

Neurologie in zahlreiche nationale

und internationale Projekte ein-

gebunden. So arbeitet Poewe eng

mit Gregor Wenning, Professor für

klinische Neurobiologie an der Me-

dizinischen Universität Innsbruck,

zusammen, der in den letzten Jah-

ren den international erfolgreichen

Schwerpunkt zur Multisystematro-

phie (MSA, einer besonders aggres-

siven Art von Parkinson) aufgebaut

und mit Poewe eine europäische

MSA-Studiengruppe etabliert hat.

„Das Wichtigste sei aber“, so der

Neurologe abschließend, „dass For-

schung immer am Wohl des Men-

schen orientiert sein muss. Das

heißt, wir wollen unsere Forschung

auch in die Versorgung übersetzen.“

Info:

www.i-med.ac.at/neurologie]

Foto: Türtscher

Foto: Medinzinuni

Medizinische Universität Innsbruck fördert wissenschaftliche Arbeit von Frauen

Thema: [ LIFE SCIENCES TIROL ]

Um die wissenschaftliche Arbeit von Frauen an der Medizinischen Universität Innsbruck auszuzeichnen, wur-

de 2014 zum zweiten Mal ein Preis für die höchste Drittmitteleinwerbung einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin

und für die beste PhD-Thesis ausgeschrieben. Ao.Univ.-Prof.in Dr.in Gabriele Baier (Sektion für Neurobiochemie)

und Ass.-Prof.in Dr.in Elke Griesmaier (Univ.-Klinik für Pädiatrie II) konnten die Auszeichnungen heuer von Rekto-

rin o. Univ.-Prof.in Helga Fritsch entgegennehmen.

Science

Mehr Top-Betriebe aus dem Cluster

Life Sciences Tirol finden Sie auf

www.standort-tirol.at/mitgliederMehr Info

[

]

„Wir wollen einen

statistisch verwert-

baren Risiko-Score

erarbeiten.“

Werner Poewe, Klinik für Neurologie

Foto: Friedle