3

4

5 6 7 8

STANDORT

0115

2 1

Mechatronikstudium in Osttirol

Thema: [ MECHATRONIKTIROL ]

TECHNIK

In Grundsätzen auf Schiene ist das Bachelorstudium Mechatronik in Lienz, welches wie das – in

Landeck angesiedelte – BachelorstudiumWirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus in enger Zu-

sammenarbeit zwischen der Universität Innsbruck und der Privatuniversität UMIT angeboten wird. Im

Herbst soll der Antrag auf Akkreditierung gestellt werden, der Start ist für dasWintersemester 2016 ge-

plant. Das LandTirol wird jährlich circa 1,3 Millionen Euro in das dezentrale Studienangebot investieren.

Mehr Top-Betriebe aus dem Cluster

Mechatronik Tirol finden Sie auf

www.standort-tirol.at/mitgliederMehr Info

[

]

FAKTEN. NEWS.

[ Thema: Mechatronik ]

Talente-Praktika bieten Jugendlichen im

Sommer die Möglichkeit, Naturwissenschaft

undTechnik in der Praxis kennenzulernen.

Durch Einblicke in den Forschungsalltag soll

ihr Interesse an denThemen Forschung,

Technologie und Innovation geweckt werden.

Das Ministerium fürVerkehr, Innovation und

Technologie fördert damit potenzielle zukünf-

tige Nachwuchskräfte (ab 15 Jahre) mit jeweils

1000 Euro für ein vierwöchiges Praktikum.

Info:

www.ffg.at/praktikaIm Rahmen des Projektes 2inno.eu

erhalten dreiTiroler Unternehmen in den

Bereichen IT, Mechatronik und Life Science

die Möglichkeit eines kostenlosen Innovations-

audits. Ein erfahrener Unternehmensberater

analysiert die Innovationspotenziale und

Entwicklungsfelder der Unternehmen.Auf

dieser Basis werden dann konkrete Handlungs-

vorschläge für langfristigeWettbewerbsvorteile

erarbeitet. Info:

www.2inno.eu/deFablab steht für eine „offeneWerk-

statt“, die Zugang zu digital unterstützten

Fabrikationsmethoden bietet – so wie jenes

von „Spielraum für alle“ in Innsbruck, in dem

aufgezeigt werden soll, welche Möglichkeiten

neueTechnologien bieten, um nachhaltiges

Wirtschaften und die Entwicklung einer regio-

nalen Reparaturökonomie zu fördern.

Info:

www.spielraumfueralle.atÖ

ffnet Markus Ebster seinen

Musterkoffer, öffnet er ein

kleines Universum. Fili-

grane Kunststoffteile, ein metallenes

Hüftgelenk, ein Schuhmodell, ein

feingliedriger Ring, ein kleiner Plastik-

stecker: unterschiedliche Dinge, bunt

oder einfärbig, starr oder beweglich.

Allen ist aber eines gemeinsam – sie

sind dreidimensional gedruckt. „In den

letzten zwei, drei Jahren“, sagt Ebster,

Geschäftsführer der WESTCAM Da-

tentechnik GmbH, „hat der 3D-Druck

eine enorme Entwicklung mitge-

macht.“ Schon vor 15 Jahren begann

sich das Milser Technologieunterneh-

men für den 3D-Druck zu interessieren,

damals war es aber, so Ebster, noch eine

Angelegenheit für Spezialisten und die

schnelle Prototypenerstellung – Stich-

wort Rapid Prototyping. Man habe den

Markt daher weiter beobachtet und für

WESTCAM-Kunden in Kooperation

mit 3D-Print-Experten Lösungen an-

geboten. Heute aber, so Ebster, ist der

3D-Druck weit mehr als Rapid Proto-

typing, er ist reif für die Produktion.

Und mit dem 3D-Druck hat sich auch

die Zugangsweise von WESTCAM ge-

ändert.

„Wenn wir unseren Kunden für ihre

Einsatzgebiete 3D-Printsysteme anbie-

ten wollen, müssen wir diese Systeme

selbst beherrschen“, erklärt Ebster, wa-

rum bei WESTCAM inzwischen (fast)

alles zu finden ist, was der moderne

3D-Druck benötigt. Unterschiedliche

3D-Scanner etwa, die Oberflächen-

feinheiten im Nanometerbereich, aber

auch bis zu zwei Meter große Bauteile

in der raumhohen Scanbox erfassen

können. Die erzeugten 3D-Daten kön-

nen von der Konstruktion über den

3D-Druck bis hin zur Qualitätssiche-

rung genutzt werden. Gedruckt wird

mit Wachs, Kunststoff oder Metall,

ebenso unterschiedlich sind die Druck-

verfahren (Stereolithografie, selektives

Lasersintern oder Vakuumguss) und

Einsatzgebiete.

„Es ist durchaus vorstellbar, individu-

ell angepassteHüftgelenke zu drucken“,

ist Ebster überzeugt. In der Produktion

sieht er den Vorteil gegenüber dem her-

kömmlichen Spritzgussverfahren darin,

dass die aufwendige Herstellung bzw.

Änderung von vielen Formen wegfällt.

Dadurch können auch Kleinserien

oder individualisierte Produkte schnell

und flexibel produziert werden. Noch

einen Vorteil des 3D-Drucks nennt der

WESTCAM-Geschäftsführer: „Man

kann derart komplexe Formen dru-

cken, die bislang mit herkömmlichen

Fertigungsverfahren nicht hergestellt

werden konnten.“ Und das, ist sich

Ebster sicher, wird auch Teil einer drei-

dimensionalen Druckrevolution sein.

Info:

www.westcam-datentechnik.at]

STANDORT:

Wie beschreiben Sie aus

der Sicht der Großindustrie und des

Technologiezulieferers Industrie 4.0?

WERNER RITTER:

Für mich ist

Industrie 4.0 eine Optimierung der

Produktion bzw. der ganzen Wert-

schöpfungskette für produzierende

Unternehmen. Vergleichen kann man

es mit CIM, dem computer-integrated

manufacturing, der 80er Jahre. Mit

CIM sollte der Konstrukteur am Com-

puter eine dreidimensionale Zeich-

nung erstellen und die Information per

Knopfdruck an die Maschine schicken.

Diese holt sich das richtige Material

und produziert in richtiger Stückzahl.

Nur: Das mit dem Knopfdruck und

anschließender Umsetzung hat nicht

richtig funktioniert, weil es zig Maschi-

nenhersteller und zig Hersteller von

CAD-Programmen gibt. Diese Verein-

heitlichung der Systeme wird auch das

Hauptproblem von Industrie 4.0 sein,

das zweite die Überlegungen zum Kos

ten-Nutzen-Verhältnis – die wurden

noch nicht angestellt.

STANDORT:

Ist Industrie 4.0 aber

nicht mehr als CIM?

RITTER:

Sicherlich, für mich bedeutet

es CIM plus eine vollständige Vernet-

zung mit der Logistik plus eine Integra-

tion der Historie aller Daten.

STANDORT:

Warum die Historie?

RITTER:

Eine Forderung, die anschei-

nend auf die Industrie zukommt, ist

eine Massenfertigung mit der Losgröße

1 bis 10. Dazu braucht es eine hochfle-

xible Serienproduktion, für die wiede-

rum alle Daten von der Konstruktion

bis zur Produktion verknüpft sein müs-

sen – und auch dokumentiert, um Än-

derungen nachvollziehen zu können.

STANDORT:

Was bedeutet Industrie

4.0 für Tirol?

RITTER:

Für das Internet der Dinge,

z.B. den intelligenten Kühlschrank, ist

die regionale Lage egal. Geht es aber

umdie Produktion dieses Kühlschranks,

sind wir bei der Großindustrie. Und die

Großen, von denen wir in Tirol ja ein

paar haben, müssen sich mit Industrie

4.0 beschäftigen – und sie tun es auch.

STANDORT:

Und wie schaut es für

KMUs aus?

RITTER:

Interessant wird es z.B. für

Zulieferer. Schon heute schreibt etwa

die Automobilindustrie dem Zulieferer

vor, welches EDV-System er für Bestel-

lung und Abwicklung anwendet. Ich

glaube aber nicht, dass die Großindu-

strie etwas vorschreibt, was sie selbst

nicht beherrscht – insofern müssen

KMUs keine Angst haben.

STANDORT:

Ihr Rat für KMUs?

RITTER:

Beschäftigen Sie sich mit dem

Thema, besonders mit der Fertigung

von kleinen Losgrößen, mit der kom-

pletten Dokumentation und der IT-

Vernetzung mit großen Zulieferern.

STANDORT:

Wird sich Industrie 4.0

auf die Arbeitswelt auswirken?

RITTER:

Wenn wir in Richtung Indus-

trie 4.0 gehen wollen oder müssen, um

den Produktionsstandort Europa zu er-

halten, müssen wir uns vom klassischen

Arbeitszeitmodell lösen. Wenn immer

mehr automatisiert wird und Maschi-

nen selbst Entscheidungen treffen kön-

nen, um die Produktion am Laufen zu

halten, wird es viele Arbeitsplätze ge-

ben, die sehr unterschiedliche Arbeits-

zeiten haben.

STANDORT:

Führt Industrie 4.0 nicht

zu einer menschenleeren Fabrik?

RITTER:

Wir werden für die Menge

der Produkte, die wir herstellen, weni-

ger Menschen brauchen – keine kann

ich mir nicht vorstellen. Denn es wird

immer Menschen zur Überwachung

brauchen, genauso wie Menschen, die

reparieren oder die bei Störungen oder

Umstellungen eingreifen. ]

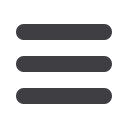

Werner Ritter, Vorstand der Siemens-Niederlassung in Innsbruck, über Industrie 4.0, die seiner Meinung

nach nicht zu menschenleeren Fabriken, aber zu Änderungen im klassischen Arbeitszeitmodell führen wird.

Werner Ritter: „Industrie 4.0 wird Auswirkungen auf die Arbeitswelt haben“

„Optimierung der Produktion“

Foto:Andreas Friedle

Der Professor für kleine Dinge

[ konkret GESEHEN ]

F

ragt manThomas Ußmüller, seit

März 2014 Professor für Mikroelek-

tronik und implementierbare Systeme

an der Universität Innsbruck, wo denn

in seinem Büro überall Mikroelektronik

bzw. ein Sensor steckt, muss er nicht

lange suchen: Bewegungs-, Helligkeits-

und Brandmelder, Laptop, Handy,

Telefon… Besonders der Lichtschalter

fasziniert den Elektrotechniker: „Das

ist High-Tech, von dem Schalter gehen

keine Leitungen zur Lampe, außerdem

ist er batterielos. Einerseits funktioniert

die Übertragung vom Helligkeitsmel-

der per Funk, andererseits holt sich

der Schalter Energie aus einer mecha-

nischen Bewegung. Das Drücken des

Schalters reicht für das Funktelegramm

Richtung Lampe.“

Ußmüllers Faszination schlägt sich

auch in seinen Forschungsschwerpunk-

ten nieder, denen er in den nächsten

Jahren am Institut für Mechatronik

nachgehen will: „Solche draht- und bat-

terielosen Systeme werden die zweite

Säule meiner Arbeit bilden.“ Die

erste Säule betrifft die Medizintechnik,

bedingt auch durch MED-EL, ist doch

Ußmüller Inhaber einer Stiftungsprofes-

sur des Medizintechnikunternehmens.

MED-EL ist Weltmarktführer für Coch-

lea Implantate, die tauben Menschen

das Hören wieder ermöglichen. EinTeil

des Implantates befindet sich in der

Hörschnecke im Innenohr, Informatio-

nen und Daten erhält es drahtlos von

am Außenohr angebrachten Mikrofon.

Ußmüller will sich nun der Elektronik

bzw. den Funkschnittstellen der Implan-

tate widmen, um „mit cleveren Schal-

tungskonzepten den Energieverbrauch

zu reduzieren“. Die Kooperation mit

MED-EL, sagt er, sei typisch für sein

Arbeiten. „Schon in meiner Zeit an der

Universität Erlangen-Nürnberg haben

wir sehr viele Projekte mit Koopera-

tionspartnern umgesetzt.Wir liefern

dieTechnologieseite, die Partner die

Applikation“, berichtet Ußmüller. Ein

Ansatz, den er auch inTirol verfolgt: „Es

gab schon viele Gespräche mit Tiroler

Unternehmen, die ersten Projektan-

träge wurden auch schon eingereicht.“

Info:

www.uibk.ac.at/mechatronik Thomas Ußmüller setzt auf kleine Dinge: Chip mit einer Fläche von 2,5 mm

2

.

Markus Ebster, GFWESTCAM: „Der 3D-Druck hat in den letzten zwei, drei Jahren eine enorme Entwicklung mitgemacht.“

Fotos:Andreas Friedle

Fotos:Andreas Friedle,Thomas Ußmüller

Der Druck der dritten Dimension

Der 3D-Druck ist reif für die Produktion, ist man bei WESTCAM überzeugt

und setzt daher auf unterschiedliche Verfahren für unterschiedliches Material.