3 2 1

4 5 6

7

8

0115

STANDORT

Im EU-Projekt „Lab-2-Go“ wird eine minutenschnelle Herzdiagnostik getestet

Vier europäische Firmen haben in den vergangenen Jahren das handliche biophotonische Point-of-Care-

Messgerät „Minicare“ entwickelt. Dieses misst mit nur einemTropfen Blut kardiales Troponin-I. Dieses Protein ist ein

empfindlicher und verlässlicher Marker einer Herzmuskelschädigung, wie sie bei einem akuten Myokardinfarkt vor-

kommt. Im Rahmen des EU-Projekts „Lab-2-Go“ läuft nun imTeam von Johannes Mair an der Uniklinik für Innere

Medizin III einTest, um die praktische Anwendbarkeit und technischeVerbesserung des Messgeräts voranzutreiben.

SCIENCE

Mehr Top-Betriebe aus dem Cluster

Life Sciences Tirol finden Sie auf

www.standort-tirol.at/mitgliederMehr Info

[

]

FAKTEN. NEWS.

[ Thema: Life Sciences ]

Mit Dietmar Öfner-Ve-

lano hat die Universitätsklinik

für Visceral-,Transplantations-

undThoraxchirurgie an der

Medizinischen Universität

Innsbruck seit März 2015

eine neue Leitung. Der gebürtige Innsbrucker

Öfner-Velano absolvierte Medizinstudium und

Facharztausbildung in Innsbruck, wo er sich

auch im Fach Allgemeinchirurgie habilitierte.

Bevor er als Vorstand der Universitätsklinik

für Chirurgie an die Paracelsus Medizinische

Privatuniversität Salzburg wechselte, war

er von 2004 bis 2009 als stellvertretender

Direktor und geschäftsführender Oberarzt an

der Innsbrucker Universitätsklinik für Visceral-,

Transplantations- undThoraxchirurgie tätig.

Eine in Innsbruck –

unter der Beteiligung von

Herbert Tilg,Vorstand

der Uniklinik für Innere

Medizin I, – Salzburg und

im chinesischen Shenzhen

durchgeführte Metagenomstudie gibt neue

Einblicke in die Darmflora bei gesunden

und an Darmkrebs erkrankten Menschen.

Unter anderem konnten rund zwölf Keime

entdeckt werden, die für die Entstehung von

Darmkrebs verantwortlich sein dürften.Tilg:

„Gleichzeitig haben wir gesehen, dass bei den

Betroffenen bestimmte Keime, wie bei-

spielsweise Milchsäurebakterien, sogenannte

Bifidobaktieren, vermindert sind.“

B

eim Metabolom“, lacht Her-

bert Oberacher, „ist alles im

Fluss. Das macht es spannend,

aber auch schwierig.“ „Spannend“

und „schwierig“ – wäre der promo-

vierte Chemiker Oberacher Brite,

müsste man von „typical british un-

derstatement“ sprechen, umfasst das

Metabolom doch alle Stoffwechsel-

produkte – Metaboliten –

einer Zelle,

einem Gewebe oder eines Organismus

unter genau definierten Bedingungen

hinsichtlich Konzentration, Raum

und Zeit. Was wiederum heißt: Das

Metabolom ist variabel, bietet aber

gerade dadurch einzigartige Möglich-

keiten, die Wirkung von exogenen und

endogenen Stoffen im Körper zu un-

tersuchen. Ein Forschungsgebiet, auf

das sich Oberacher spezialisiert hat

und das an der Medizinischen Uni-

versität Innsbruck in der Core Facility

Metabolomics gebündelt wird.

„Ausgangspunkt der von Professor

Richard Scheithauer geleiteten Core

Facility war eine Forschungsgruppe

am Institut für Gerichtliche Medi-

zin“, erinnert sich Oberacher, der im

Jahr 2003 als Universitätsassistent an

diesem Institut andockte. Die Gruppe

beschäftigte sich im Bereich der foren-

sischenToxikologiemit bioanalytischer

Massenspektronomie, um das Know-

how zu verbessern, wie man Substan-

zen wie Drogen oder Medikamente,

die dem Körper zugeführt werden,

nachweisen kann. „Unsere zentrale

Aufgabe ist es, immer mehr Informati-

onen aus immer kleineren Proben und

Konzentrationen zu erhalten“, berich-

tet Core Facility-Sprecher Oberacher.

Zum Einsatz kommen dabei neben

der Massenspektrometrie hochsensib

le Trenntechniken und umfangreiche

Spektrenbibliotheken zur Identifizie-

rung von Molekülen. Probendefiniti-

on, Analytik mit passenden Methoden

und Geräten sowie die Datenauswer-

tung sind die drei Bausteine, mit denen

man, so Oberacher, in das Metabolom

eintaucht, um nicht nur die Spitze des

Eisbergs, sondern auch den größeren

Teil unter Wasser zu sehen.

Vom qualitativen und quantitativen

Nachweis von Drogen und Medika-

menten in forensischen Proben war

es nur ein kleiner Sprung, um mit

dieser Vorgehensweise Hilfestellung

bei medikamentösen Therapien zu

geben. „Wir können Substanzen wäh-

rend der Therapie monitoren, fest-

stellen, wo wann welche Konzentra-

tionen vorliegen, in welchem Bereich

diese therapeutisch und in welchem

toxisch sind“, sagt Oberacher. Der

letzte Schritt der Spezialisten war je-

ner zur Identifizierung von körperei-

genen Substanzen, den Metaboliten.

Ein Spektrum, das die Forscher der

Gerichtsmedizin als analytischer Part-

ner in zahlreichen Projekten mit vor-

klinischen und klinischen Instituten

der Medizinuni, aber auch mit der

Universität Innsbruck zur Verfügung

stellen. „Das reicht von der Onkologie

über die Psychiatrie und Neurologie

bis zu zellulären Fragestellungen im

Bereich der Herzchirurgie“, so Ober-

acher. „Ein Vorteil“, fährt er fort, „ist

dabei sicher, dass die Gerichtsmedizin

sowohl ein akkreditiertes Routinelabor

als auch ein wissenschaftliches Labor

ist und somit Standards und Know-

how garantiert.“ Und dies braucht

es für spezialisierte Fragestellungen,

denn die passenden analytischen Ant-

worten, so Oberacher, gibt es nicht

von der Stange. ]

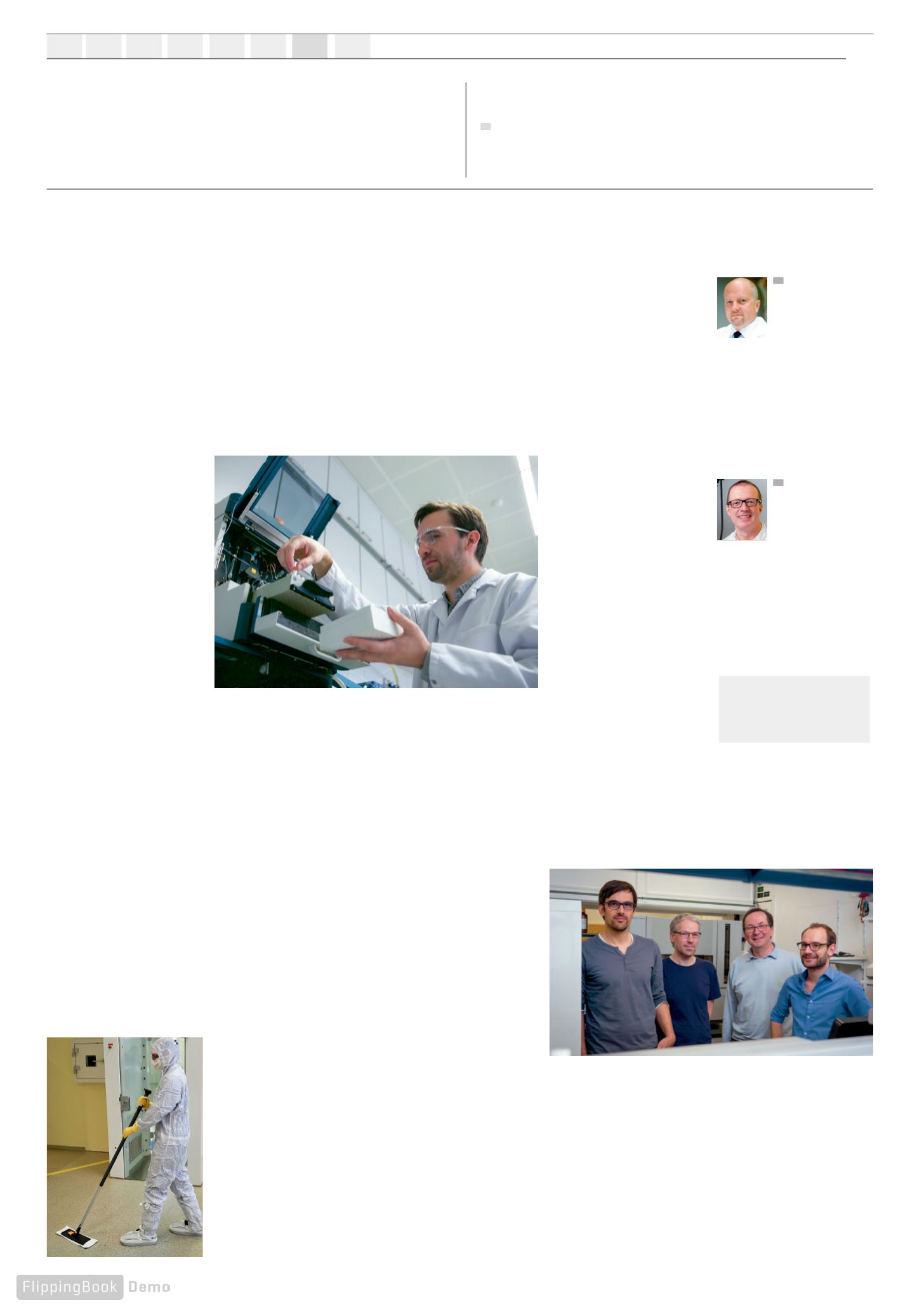

D

as „next generation sequen-

cing“ brachte die weltwei-

te Forschergemeinde zwar

schneller an das Objekt ihrer Begier-

de, die neuartigen DNA-Sequenzier-

geräte stellten die Wissenschaftler

aber auch vor ein Problem: Was tun

mit genetischer Big Data?

„Als wir uns erstmals mit der Ver-

waltung von biologischen und gene-

tischen Daten beschäftigten, war von

Big Data noch keine Rede“, erinnern

sich Sebastian Schönherr und Hansi

Weißensteiner. Die zwei Informatiker

suchten 2006 ein Diplomarbeitsthe-

ma: „Günther Specht, Professor für

Datenbanken und Informationssys

teme an der Uni Innsbruck, hat uns

auf ein Projekt an der Medizinischen

Universität hingewiesen.“ Dort trafen

sie auf Florian Kronenberg. „Wir ver-

standen ihre Sprache nicht, sie nicht

die unsere. Wir mussten erst lernen,

miteinander zu kommunizieren“,

lacht der Leiter der Division für Ge-

netische Epidemiologie. Die Kommu-

nikation wurde perfekt und mündete

nicht nur in Diplomarbeiten und Dis-

sertationen, sondern in die Open-

Source-Plattform Cloudgene, auf die

Forscher der ganzen Welt zugreifen.

2007 hatten Schönherr und Wei-

ßensteiner ein Informationssystem

aufgebaut, in dem genetische und

phänotypische Daten gespeichert wer-

den konnten. 2009 stellte sich bei der

Diplomarbeit von Lukas Forer – eben-

falls Informatiker – die Frage, „wie

man die Datenmengen effizient par-

allel analysieren und speichern kann.“

Die Lösung fanden sie in einem – zu-

erst aus alten Geräten zusammenge-

schlossenen – Computer-Cluster, mit

dem aber, so Schönherr, „zu kommu-

nizieren für einen Nicht-Informatiker

mühsam ist“. „An der Schnittstelle

zwischen Parallelität und Usability

entstand Cloudgene“, ergänzt Forer.

Der User dockt am Cloudgene-Cluster

an, lädt seine Daten, z.B. die sequen-

zierte DNA von 2000 Probanden, ins

System und kann diese am norma-

len PC-Arbeitsplatz analysieren und

parallel komplizierte Berechnungen

laufen lassen. Verschiedene Anwen-

dungsfälle sind in der Zwischenzeit in

die Plattform integriert und werden als

Service kostenlos zur Verfügung ge-

stellt. Eine davon ermöglicht mit Hilfe

von mitochondrialer DNA eine auto-

matische Zuordnung von Personen zu

sogenannten Haplogruppen, womit

verwandtschaftliche Verhältnisse von

Menschen festgestellt werden können.

Eine Frage, die offensichtlich interes-

siert: „Monatlich haben wir rund 1500

Zugriffe – und das weltweit.“ ]

Foto:Andreas Friedle

Genetiker Florian Kronenberg (2. v. re.) mit seiner Informatik-Abteilung, die hinter

Cloudgene steckt: Sebastian Schönherr, Hansi Weißensteiner und Lukas Forer (v.li.).

Foto:Andreas Friedle

Core Facility Metabolomics nennt sich eine Forschergruppe an der Medizinischen Universität Innsbruck, in

der Wissenschaftler rund um Herbert Oberacher die zellulären Stoffwechselprodukte unter die Lupe nehmen.

„Spannend, aber auch schwierig“

Foto:Privat Foto:MUI/JanHetfleisch

Big Data in der Genetik

Innsbrucker Informatiker und Genetiker entwickelten eine Plattform, mit der

große Mengen an genetischen Daten in kurzer Zeit verarbeitet werden können.

„Wir wollen immer mehr Informationen aus immer

kleineren Proben und Konzentrationen erhalten.“

Herbert Oberacher, Institut für Gerichtliche Medizin der Medizinischen Universität Innsbruck

Reinheitsgebote

F

rüher wusste ich nicht, was ein

Reinraum ist, heute habe ich

selbst einen.“ Eine Übertrei-

bung? Nein, sagt Hans Schallinger

von der Comprei-Reinraum-Han-

del- und Schulungs GesmbH: „Die

Qualitätsanforderungen an Produkte

steigen ständig. Kunden fordern von

Unternehmen, dass diese in Reinräu-

men produzieren sollen.“ Die Bran-

che der Automotivzulieferer sei bei-

spielsweise eine, die vermehrt mit dem

Thema Reinraum konfrontiert werde.

„Nehmen Sie etwa ein Markenlogo.

Wird es mehrschichtig lackiert, muss

das Ausgangsmaterial partikelfrei sein,

damit es zu keinen störenden, weil

sichtbaren Einschlüssen in der La-

ckierung kommt“, nennt Schallinger

ein weiteres Beispiel. Für partikelfreie

Luft sorgt z.B. ein Laminar Flow, der

über dem Produkt einen unidirektio-

nalen Luftstrom erzeugt und störende

Partikel sozusagen wegbläst.

Einen anderen Grund für die ge-

stiegene Reinraum-Nachfrage sieht

Schallinger in den neuen Materialen,

mit denen teilweise produziert wird.

„Das wird immer mehr High-Tech.

Da braucht es Reinheit, um über-

haupt produzieren zu können“, weiß

der Mitarbeiter des Villacher Unter-

nehmens – zum Cluster Life Sciences

Tirol stieß Comprei aufgrund mehre-

rer Tiroler Kunden aus dem Pharma-

bereich. Wie rein und welche gesetz-

lichen Anforderungen der Reinraum

erfüllen muss, sagt Schallinger, hängt

vom Produkt ab. Daraus ergibt sich,

so der Experte, dass Reinräume meist

neu gebaut werden, obwohl es auch

Möglichkeiten gibt, sie in bestehen-

de Räume zu integrieren. Schallin-

ger: „Wichtig dabei ist, dass man den

Reinraum mit einem Architekten

plant, der damit Erfahrung hat. Das

spart viel Geld.“ Informationen gibt es

unter

www.comprei.eu]

Reinräume stellen auch bei der

Reinigung besondere Anforderungen.

Höhere Qualitätsanforderungen und neue Materialien

führen zu mehr Reinheitsanspruch an die Produktion.

Thema: [ LIFE SCIENCES TIROL ]

Foto:Comprei