Fotos:Andreas Friedle (1),Fraunhofer (2)

3

2 1

4 5 6 7 8

0317

STANDORT

Thema: [ ERNEUERBARE ENERGIENTIROL ]

„Wissen kompakt“ ist die umfassende Daten- und Faktensammlung des Klima- und Energiefonds

zumThema Energie und Klimaschutz in Österreich.Vor knapp fünf Jahren erstmals als Nachschla-

gewerk erstellt, bietet es nun auf mehr als 180 Seiten aktuelle Informationen zu Technologien und

Marktdaten sowie internationalen Vorgaben, nationalen Plänen und globalen Energieentwicklungen.

Das aktualisierte Nachschlagewerk gibt‘s zum Gratis-Download auf

www.klimafonds.gv.atENERGIE

180 Seiten Know-how rund um Klimaschutz, Energie und Mobilität

Mehr Top-Betriebe aus dem Cluster

Erneuerbare Energien Tirol finden Sie

aufwww.standort-tirol.at/mitgliederMehr Info

[

]

FAKTEN. NEWS.

[ Thema: Energie ]

„Wegweiser Energie- und Umweltför-

derungen“ nennt sich eine Informationsbro-

schüre für Klein- und Mittelunternehmen

des bmwfw, die maßgebliche Förderungs-

und Beratungsangebote des Bundes, der

Länder und der EU zusammenfasst. Down-

load der Broschüre auf

www.bmwfw.gv.at.

Im Juni beschloss der Nationalrat die

kleine Ökostromnovelle. Das Novellenpaket

beinhaltet eine Reihe von Gesetzesände-

rungen: 2018 und 2019 gibt‘s im Bereich

der Photovoltaik einen neuen 30-Millio-

nen-Euro-Fördertopf für Investitionen in

Anlagen und Speicher; 2017 und 2018

eine Sonderförderung für Kleinwasserkraft

(3,5 Millionen); und für Biogasanlagen der

zweiten Generation jährlich 11,7 Millionen

für fünf Jahre.

iDM Energiesysteme, Clustermitglied

aus Matrei in Osttirol, feierte vor Kurzem

das vierzigjährige Firmenjubiläum. iDM

(Umsatz 2016 ca. 30 Millionen Euro) ist

mit jährlich rund 5000Wärmepumpen der

führende Hersteller von Heizungswärme-

pumpen in Österreich.

E

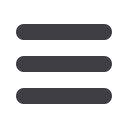

s sind gerade mal 0,4 Hektar,

auf denen Kartoffeln, Selle-

rie, Kleegras und Weizen an-

gepflanzt werden, doch sie stehen

unter besonderer Beobachtung.

Und unter einem besonderen Dach.

In einer Höhe von fünf Meter rei-

hen sich Photovoltaikmodule anei-

nander, oben soll Strom produziert,

unten Landwirtschaft betrieben wer-

den, 3,2 Millionen Euro Fördergeld

stecken in dem vom Fraunhofer-In-

stitut für Solar Energiesysteme ISE

koordinierten Forschungsprojekt,

die „Basis“ der Agrophotovoltaik-

Forschungsanlage im deutschen

Herdwangen-Schönach stammt aus

Tirol, entworfen, konstruiert und

aufgestellt von Hilber Solar.

„Wir haben schon oft besondere

Anlagen gebaut“, sagt Firmenchef

Franz Hilber, „etwa in Südspanien.“

Auf einem teilweise stark geneigten

Gelände wurden zwischen einigen

Stützen Stahlseile gespannt, auf die-

sen die Solarpaneele befestigt: „Kniff-

lig war die Frage, wie das alles am

Berg halten soll.“ Und Fraunhofer

suchte jemanden, der solch knifflige

Fragen lösen könnte, ein Projekt-

partner meinte: „Frag mal im Tiroler

Ort Trins nach.“ Fraunhofer meldete

sich, Franz Hilber überlegte – und

lieferte die Lösung.

„Wir mussten mehrere Vorausset-

zungen erfüllen: kein Beton für die

Verankerung; so hoch, dass ein Mäh-

drescher unten durchfahren kann;

dreimal so breit wie ein Mähdre-

scher; Vereisung darf kein Problem

darstellen; so standfest, dass eine

Säule umgefahren werden könnte;

so konstruiert, dass ein bestimmte

Menge Sonnenlicht durchkommt“,

erzählt Hilber. Seit September 2016

steht die Anlage, das Stahlgerüst

ruht auf Spinnanker-Stäben, die acht

Meter tief in den Boden eingedreht

werden mussten und vollständig und

ohne Bodenschäden zu hinterlassen

wieder entfernbar sind. Für Franz

Hilber passt die Forschungsanlage

genau in seine Firmenphilosophie,

„wir arbeiten sozusagen am Rundhe-

rum von PV-Modulen.“ Zu beachten

seien dabei Fragen der Konstruktion,

des Gewichts, des Preis-Leistungs-

Verhältnisses und der elektrischen

Anlage inklusive Batterie sowie die

Nachvollziehbarkeit: „Wir entwi-

ckeln Produkte z.B. für Photovoltaik-

Kraftwerke und vergeben dafür die

Lizenzen.“

Dem Prinzip der Agrophotovoltaik

kann Hilber viel abgewinnen. Selbst

Bauer, hätten ihn Photovoltaik-

Kraftwerke auf landwirtschaftlichen

Flächen schon immer geschmerzt,

so – geht das Konzept auf – entsteht

ein Doppelnutzen. Bleibt noch die

Frage der Schönheit. Im Obstbau

wäre es wohl kein Problem, zudem

könnten die Module auch als Hagel-

schutz dienen. Mehr Informationen

gibt‘s auf

www.hilbersolar.atbzw.

www.agrophotovoltaik.de]

Qwehrgelegte Rechenstäbe

[ konkret GESEHEN ]

I

m Dezember 1910 zündete der

rumänische Physiker Henri Coandă

probeweise den Strahlantrieb seines

selbstkonstruierten Flugzeugs – der

geplante Bodentest wurde allerdings

zum unfreiwilligen ersten Flugtest,

zudem strömten brennende Gase

am Flugzeugrumpf entlang. Die

Maschine brannte ab, Coandă ließ

den Flugzeugbau bleiben, hatte aber

den Coandă-Effekt entdeckt – die

Eigenschaft strömender Gase und

Flüssigkeiten, gekrümmten Oberflä-

chen zu folgen. Eine Eigenschaft, die

sich das Außerferner Unternehmen

Stocker Technik mit seinen Coanda-

Rechen für Kleinwasserkraftwerke

zunutze macht.

„Neben der Turbine ist vielen

Betreibern vor allem der Rechen als

Bauteil sehr wichtig,“ sagt Geschäfts-

führer Peter Stocker. Möglichst viel

Wasser sollte auf einer möglichst

kleinen Fläche entnommen werden

– und das mit so wenig Geschiebe,

sprich Sand und Steine, wie möglich.

Beim klassischen Tirolerwehr

mit seinen längs der Fließrichtung

angebrachten Rechenstäben liegt,

so Stocker, die Größe der durch-

rutschenden „Partikel“ je nach

Bauart bei mehreren Zentimetern,

die im Abstand von 0,5 bis zwei

Millimeter quer angebrachten

Stäbe des Stocker‘schen Qwehr-

Rechens garantieren eine maximale

Partikelgröße von 0,8 Millimeter

– und das bei annähernd gleichem

Schluckvolumen. Mit ein Grund, dass

Stocker auch abseits von alpinen

Kleinwasserkraftwerken Potenzial

für seine Qwehr-Rechen sieht: „Zur

Wasserentnahme beim Speichersee

haben wir in Salzburg einen Rechen

für eine Beschneiungsanlage ge-

baut, weitere Einsatzmöglichkeiten

wären Brunnen, Badeteiche und die

Industrie.“ Doch nicht nur das gut

„gefilterte“Wasser ist ein Plus, die

ein Zentimeter dicken Rechenstäbe

sind nahezu verschleißfrei – der

längst dienende Qwehr-Rechen ist

beim Kraftwerk Lechleitner Boden

im Lechtal seit acht Jahren im Ein-

satz. Und spart auch Arbeit. Stocker:

„Beim alten Tirolerwehr musste im

Herbst bis zu dreimal amTag das

Laub entfernt werden, mit unserem

System nur einmal in der Woche.“

Info:

www.stockertechnik.atW

ie so oft war es Small Talk

am Gang. „Was machst

du?“ – „Bilderkennung.

Und du?“ – „Ich beschäftige mich mit

Immobilien.“ Im weiteren Gespräch

stellte sich heraus, dass dem einen,

Mario Döller, für seine Arbeit rund

um die automatisierte Bilderken-

nung der Content fehlte, dass der an-

deren, David Koch, nach einer Mög-

lichkeit suchte, Alter und Zustand

von Gebäuden einfach und schnell

klassifizieren zu können. Das Ergeb-

nis des Small Talks an der FH Kuf-

stein Tirol – ImmoPixel, sozusagen

die Dachmarke für zwei FFG-Projekte

mit der FH St. Pölten. Bei ImmoBild

soll ein eigens entwickelter Algorith-

mus aus einem Satellitenbild die La-

gequalität einer Immobilie bewerten.

„Start von ImmoBild war im Jänner

2016, mit dem zweiten Projekt, Im-

moAge, begannen wir schon im Ok-

tober 2016“, berichtet Koch.

ImmoAge, so der Plan, soll ein Ver-

fahren erarbeiten, das Bauperioden

sowie regionale Bauweisen von Einfa-

milienhäusern erkennt – anhand von

Fotos. „Dächer von Einfamilienhäu-

sern in Tirol unterscheiden sich von

jenen im Burgenland, weil sie eine

andere Schneelast zu tragen haben“,

nennt David Koch ein optisches Un-

terscheidungsmerkmal, ein anderes

könnte sich auch durch unterschied-

liche Bauordunungen ergeben. Das

Alter des Hauses kann über Fassaden-

details wie Fenster, Türen, Kamine

etc. eruiert werden, die Vorausset-

zung schafft die Gebäudedatenbank

des Projektpartners Sprengnetter

Austria. „Wir füttern den Computer

mit tausenden Bildern und den da-

zugehörenden Informationen wie

Baujahr, Standort, aber auch den

HWB, den Heizwärmebedarf“, sagt

Koch. Daraus automatische Bildklas-

sifikationsmethoden zu entwickeln,

ist Sache der FH Kufstein Tirol und

der FH St. Pölten. Die Ergebnisse der

ersten Testsamples stimmen das Team

positiv: Ein Sample verortete etwa 20

Häuser richtig in den 1980er Jahren,

nur zwei falsch in den 70ern, eine an-

derer 18 richtig in den 70ern, aber

neun falsch als Einfamilienhäuser

jüngster Bauzeit, da sich, so Koch, der

heutige Trend zu einfachen Flächen

der damaligen Bauweise ähnelt. Ein

anderer grober Durchlauf ergab bei

sieben HWB-Klassen eine 50-prozen-

tige Trefferquote.

Zwei bzw. drei Jahre hat das Team

für die Projekte Zeit, Ideen für

Erweiterungen liegen schon vor.

Wichtig ist den Forschern, dass die

Ergebnisse auch in die Anwendung

kommen, etwa als Tool für Körper-

schaften, um eine Energie-Baseline

von Gemeinden zu berechnen. Oder

als Tool für Laien, um sie bei der Be-

wertung von Einfamilienhäusern zu

unterstützen und die Transparenz in

der Immobilienbranche zu erhöhen.

Koch schränkt aber ein: „Den Immo-

bilienprofi wird es sicherlich nicht

ersetzen.“ ]

Geht es nach den Plänen des ImmoPixel-Teams rund um David Koch, soll ein Algo-

rithmus Bauepochen und regionale Bauweisen von Einfamilienhäusern erkennen.

Digitale Hausbetrachtungen

Mit eigenen Algorithmen will das Forschungsteam ImmoPixel digitalen

Gebäudefotos Informationen über Baujahr und Heizwärmebedarf entlocken.

Foto:s Andreas Friedle,AdobeStock/Dieter Hawlan

Foto: iStockerTechnik

Agrophotovoltaik: Das von Franz Hilber und seinemTiroler Entwicklungsteam

konstruierte Gerüst misst 136 mal 25 Meter. Oben sorgen 720 Bifacial-Module

für 194 kWp Leistung, unten wachsenWeizen, Kleegras, Kartoffeln und Sellerie.

Der Stocker‘sche Qwehr ist ideal für

alpine Kleinwasserkraftwerke.

Agrophotovoltaik:

Doppelte Ernte auf einem Feld