3 2 1

4 5 6

7

8

0317

STANDORT

STANDORT:

Seit Mai 2017 gilt eine

neue EU-Medizinprodukteverord-

nung. Was war die Intention?

MARTIN SCHMID

: Aus meiner

Sicht hängt es mit dem PIP-Skandal

in Frankreich zusammen, wo Brust

implantate mit Industriesilikon ge-

füllt wurden. Darauf wollte man dem

Endverbraucher zeigen, dass man

die Sache im Griff hat. Der erste

Schritt waren die staatlich benann-

ten Prüfstellen. Ihre Qualitätsstan-

dards wurden nach oben geschraubt,

um einen europaweit einheitlichen

Standard für Zulassungen zu errei-

chen. Die Medizinprodukte sind der

nächste Schritt.

STANDORT:

Können Sie die wich-

tigsten Änderungen benennen?

SCHMID

: Es sind zwei Verord-

nungen, eine für Medizinprodukte,

eine für In-Vitro-Diagnostika, den

IVD – da sind die Änderungen um-

fangreicher. Es wird auf eine regel-

basierte Risikoqualifizierung umge-

stellt, das bedeutet, dass statt bisher

20 Prozent rund 80 Prozent der IVD

von einer benannten Stelle erfasst

werden. Viele gibt es in Europa aber

nicht mehr, aufgrund der strengeren

Regeln hat sich die Zahl von rund

80 auf etwa 40 reduziert, von denen

wiederum sind nur circa 15 für IVD-

Produkte zugelassen. Da kann es zu

einem Engpass kommen.

STANDORT:

Gilt die Regelung nur

für neue IVD-Produkte?

SCHMID

: Nein, daher ist es auch ein

Thema für Hersteller, die mit ihren

Tests schon am Markt sind.

STANDORT:

Wie schaut es bei klas-

sischen Medizinprodukten aus?

SCHMID

: Die Regeln ändern sich

nicht so massiv. Kleine Änderungen

gibt es etwa für Software-Produkte,

die nun auch eine benannte Stelle

benötigen.

STANDORT:

Was kommt auf die

Unternehmen zu?

SCHMID

: Unternehmen benötigen

z.B. für Regulierungsfragen eine

Qualified Person. Diese muss Praxis

im Qualitätsmanagement von Medi-

zinprodukten oder ein Hochschul-

studium mit etwas weniger Praxis

vorweisen. Kleinunternehmen kön-

nen das zwar zukaufen, die Chance,

das preiswert zu bekommen, ist aber

nicht sehr hoch, da die Qualified Per-

son mit in die Verantwortung geht.

Solche Personen werden knapp wer-

den und es wird, glaube ich, zu einer

Bremse kommen.

STANDORT:

Können Unternehmen

daran scheitern?

SCHMID

: Es sind kritische Punkte,

weil es Zeitfaktoren sind. Bei Start-ups

können sie Schwierigkeiten bereiten,

aber auch bestehende Unternehmen

werden von der intensivierten Über-

wachung betroffen sein.

STANDORT:

Ab wann wird es ernst

mit der Verordnung?

SCHMID

: Für Medizinprodukte gibt

es eine Übergangsfrist von drei, für

IVD-Produkte von fünf Jahren.

STANDORT:

Sie bieten konkrete

Unterstützung in Form der Open

Lectures an…

SCHMID

: Die Idee dabei ist, etwas

gemeinsam zu erarbeiten. In Wien

nehmen sich z.B. zehn Firmen ge-

meinsam den Inhalt der Verordnung

vor. Man teilt sich die Arbeit auf und

profitiert dann vomWissen des ande-

ren. Das machen wir im Herbst mit

dem Cluster Life Sciences der Stand-

ortagentur Tirol auch in Tirol.

Mehr Infos auf

www.encotec.atoder

www.standort-tirol.at/openlectures]

Martin Schmid: „Bei benannten Stellen

sind schon jetzt Wartezeiten von

einem halben Jahr keine Seltenheit.“

Foto:Human.technology Styria GmbH

„Es kann zu Engpässen kommen“

Technologieberater Martin Schmid über die Änderungen, die auf Unternehmen

der Medizinprodukte-Branche durch eine neue EU-Verordnung zukommen.

EU-Projekt VISAGE hat neue DNA-Fahndungstools im Blick

Die Erstellung eines Phantombilds aus der DNA einer biologischenTatortspur kann zu wichtigen

Fahndungshinweisen führen, diese neuen Ermittlungsansätze können aber auch helfen, Licht in ungeklärte

Verbrechen zu bringen. Das EU-Projekt VISAGE aus dem Horizon 2020 Security-Programm soll nun neue

DNA-Marker erforschen und Fahndungstools entwickeln, die zur Verbrechensaufklärung beitragen. Einer der

13 Projekt-Partner ist das Institut für Gerichtliche Medizin der Medizinischen Universität Innsbruck.

SCIENCE

Mehr Top-Betriebe aus dem Cluster

Life SciencesTirol finden Sie auf

www.standort-tirol.at/mitgliederMehr Info

[

]

FAKTEN. NEWS.

[ Thema: Life Science ]

Peter Lukas, Direktor

der Uniklinik für Strahlen-

therapie-Radioonkologie,

wurde mit dem Alfred-

Breit-Preis der Deutschen

Gesellschaft für Radioonko-

logie ausgezeichnet. Der Preis gilt als höchst

dotierte Auszeichnung auf dem Gebiet der

Radioonkologie und honoriert in besonde-

rem Maße wissenschaftliche Aktivitäten.

Den Zusammen-

hang zwischen akutem

Nierenversagen und

Herzinfarkt untersuchte

der Kardiologe Sebastian

Reinstadler und konnte

dabei essenzielle Einblicke in die komplexe

und multifaktorielle Entstehung des akuten

Nierenversagens liefern. Er erhielt dafür den

von Bayer Austria gestiftetenWerner-Klein-

Forschungspreis.

Das im Mai 2015

eingerichtete CD-Labor für

invasive Pilzinfektionen unter

der Leitung von Cornelia

Lass-Flörl, Direktorin der

Sektion für Hygiene und

Medizinische Mikrobiologie, wurde von

einem internationalen Gutachter-Team posi-

tiv evaluiert. Mit diesem Ergebnis kann im

Labor bis 2022 weiter geforscht werden.

Foto: tirol kliniken

Foto:Bayer Austria

Foto:Andreas Friedle

Thema: [ LIFE SCIENCES TIROL ]

N

ormalerweise sucht die

Grundlagenforschung den

Weg in die Klinik“, sagt

Alexander Moschen, „bei mir ist es

umgekehrt.“ Als Oberarzt an der

Innsbrucker Universitätsklinik für

Innere Medizin I behandelt er täg-

lich Patienten mit einer chronisch

entzündlichen

Darmerkrankung

(CED), als Forscher will er klären,

welche genaue biologische Rolle das

Gen IFIH1 dabei spielt.

In unserem Darm bilden Billionen

von Bakterien, Viren und Pilzen die

Mikrobiota, allein die Anzahl der

Gene zwischen Dünn- und Mastdarm

übersteigt das menschliche Genom

um ein Vielfaches. Ein ausgeklügeltes

System regelt die Homöostase zwi-

schen Mikroben und Immunsystem

des Darms, dieses Gleichgewicht

kann aber auch gestört sein. Das

Immunsystem beginnt die eigene

Darmflora zu bekämpfen, die Folge

sind Bauchschmerzen, Durchfall und

letztendlich eine dauerhafte Schädi-

gung des Darms. Bis zu 50.000 Öster-

reicher, so die Schätzung, leiden an

einer CED, Tendenz steigend.

„Wir verstehen in der Zwischenzeit

schon viel von diesen Erkrankungen,

deren häufigste Vertreter Morbus

Crohn und Colitis ulcerosa sind. Wir

verstehen aber nicht, warum welcher

Patient zu welchem Zeitpunkt daran

erkrankt und welche Therapie für

wen die richtige ist“, beschreibt Mo-

schen das klinische Dilemma. Neben

der Erbanlage können Infektionen,

Ernährung und Störungen in der

Immunabwehr mit einer zum Teil

übersteigerten Reaktion auslösende

Komponenten sein. Rund 200 Gene

sind bislang identifiziert, die das erb-

liche Risiko, eine CED zu entwickeln,

erhöhen. Eines davon ist IFIH1.

„IFIH1 ist ein intrazellulärer Re-

zeptor, von dem man ursprünglich

annahm, dass er nur Viren erkennt“,

berichtet Moschen. In der Zwischen-

zeit weiß man, dass IFIH1 auch bak-

terielle Bestandteile erkennt und

über komplexe Signalkaskaden eine

Immunantwort einleitet. Und solche

„Wächter-Proteine“, so Moschen,

spielen bei CED eine wichtige Rolle,

IFHI1 etwa ist am Anschalten von

Entzündungskaskaden in der Zel-

le beteiligt, hat aber auch Einfluss

auf andere intrazelluläre Vorgänge,

über welche seine Arbeitsgruppe

hofft, neue krankheitsrelevante bio-

logische Mechanismen aufzudecken.

Unterstützung findet Moschen dabei

in seinem neuen Christian Doppler

Labor. 800.000 Euro stehen ihm

in den nächsten sieben Jahren zur

Verfügung, je 400.000 kommen von

der öffentlichen Hand sowie vom

Pharmaunternehmen AbbVie.

Doch nicht nur durch seine

Funktion ist IFIH1 interessant.

Das Protein wird sehr stark in der

Darmschleimhaut exprimiert. Diese

Schicht ist quasi das Bindeglied zwi-

schen dem Darm und dem sterilen

Körperinneren. Sie dient hauptsäch-

lich zur Resorption von Nahrungsbe-

standteilen und Wasser, nimmt aber

auch an wichtigen Funktionen des

Immunsystems teil. Diese Lokalisati-

on und erste Forschungsergebnisse

seines Teams sind ein Indiz dafür, ist

Moschen überzeugt, dass IFIH1 ein

wichtiger Player in der Entzündungs-

biologie des Darms und bei der Kon-

trolle der Homöostase ist. ]

IFIH1 ist für Alexander Moschen ein „interessantes Gen“ bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.

Im Christian Doppler Labor für Mukosale Immunologie will er mit seinem Team nun wissen, wie interessant.

Ein gestörtes Gleichgewicht

[ konkret GESEHEN ]

Punktgenaue Lokalisierung

G

eht es nach Medovis-Proku-

risten Andreas Gereke, schafft

es Harald Blauzahn mit geringem

Energieaufwand ins Gesundheits-

wesen. Der dänische Mittelalter-

König fungiert als Namensgeber der

Bluetooth-Technologie, als Bluetooth

Low Energy (BLE) ermöglicht sie

eine dritte Produktlinie in Gerekes

ProAct-Portfolio, das auf Echtzeitlo-

kalisierungen in Kranken- und Pflege-

einrichtungen spezialisiert ist.

„Im Jahr 2010 ging das erste

ProAct-Personennotrufsystem an

der Innsbrucker Universitätsklinik

für Psychiatrie in Betrieb“, erzählt

Gereke. Ausgangspunkt war ein For-

schungsprojekt des Unternehmens

ITH Icoserve, in dem Anwendungs-

bereiche für neue Lokalisierungstech-

nologien wie RFID gesucht wurden.

Angedacht war z.B. ein OP-Sicher-

heitssystem, um via TAG-Ortung zu

prüfen, ob der richtige Patient zum

richtigen Zeitpunkt in den richtigen

OP-Saal kommt.Technisch zwar

machbar, aber zu aufwendig, war das

Fazit, als leichter umsetzbar erwies

sich das Personennotrufsystem für

Klinikpersonal. Eine Art Pager dient

als Notfrufmöglichkeit, ausgelöst

erhalten die Kollegen eine Nachricht

inklusive Ortung. „Bei der ersten

Umsetzung hat uns die enge Zusam-

menarbeit mit den Anwendern sehr

geholfen“, sagt Gereke. Ein zweites

Standbein ist das Desorientierten-

schutzsystem, das mittelsWLAN

oder RFID das Personal informiert,

wenn ein desorientierter Patient

die für ihn erlaubte Zone verlässt

und wo er zu finden ist. In rund

70 Gesundheitseinrichtungen, vor

allem in der Schweiz und Österreich,

kommen die Lösungen von Medovis,

das 2016 die ProAct-Sparte der ITH

Icoserve übernommen hat, zum Ein-

satz, in Zukunft, so der Plan, auch mit

BLE-Technologie. In einem Innovati-

onsprojekt des Landes Tirol werden

kleinere, leichtere und sparsamere

BLE-Chips getestet, auch neue (und

alte) Anwendungsmöglichkeiten ste-

hen am Forschungsprogramm. Gere-

ke: „Eine Möglichkeit sehen wir im

Baby- und Gerätetracking im Kran-

kenhaus, die OP-Patientensicherheit

wäre mit BLE weniger aufwendig.“

Mehr Info auf

www.medovis.atAlexander Moschen will denWeg

zu neuen spezifischeren Therapien für

CED-Patienten ebnen.

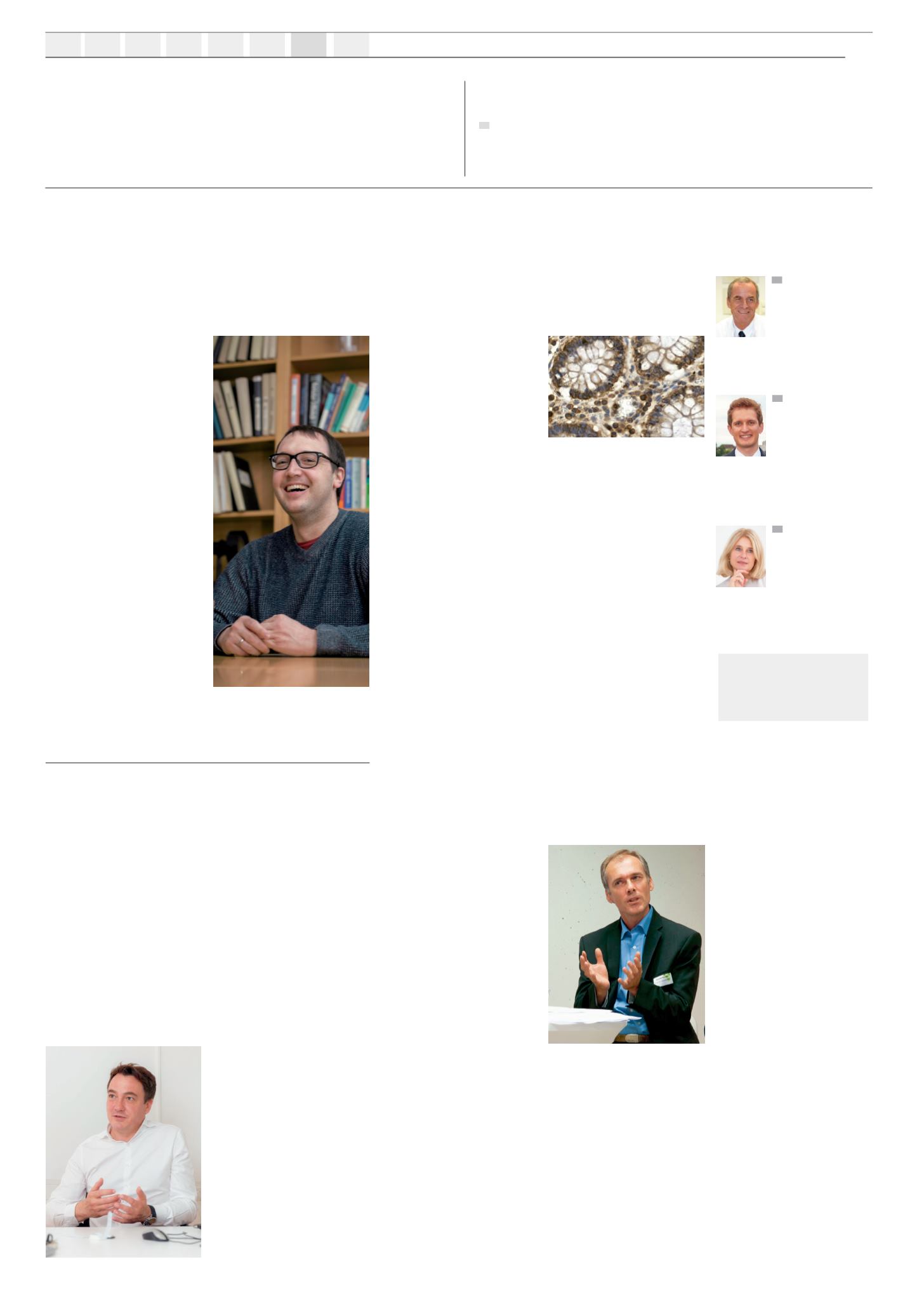

IFIH1 (okkerbraun) in einer entzünde-

ten Dickdarmschleimhaut.

Foto:Alexander Moschen

Foto:Andreas Friedle

Andreas Gereke: „Am Babytracking

zeigen große Krankenhäuser Interesse.“

Foto:Andreas Friedle