15

Hintergrund

Die Standortagentur Tirol berät und begleitet Tiroler Unternehmen und Forschungs-

einrichtungen bzw. Konsortien von Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft

kostenlos beim Einwerben von Technologieförderungen bei Land, Bund und EU. Das

Service reicht vom Einschätzen der Förderbarkeit von Innovationsvorhaben und

das Empfehlen des geeigneten Programms über das Unterstützen beim Erstellen von

Förderanträgen und bei der wirtschaftlichen Projektplanung bis hin zumHerstellen

von Kontakten zu Know-how-Trägern an den Tiroler Forschungseinrichtungen oder

spezialisiertenWirtschaftspartnern. Leistungszahlen lesen Sie auf Seiten 50 und 51.

Das Landesprogramm K-Regio, zu dem die Standort

agentur Tirol im Berichtsjahr 2016 eine neue Ausschrei-

bung öffnen konnte, wird aus Mitteln des Europäischen

Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Förderberatung

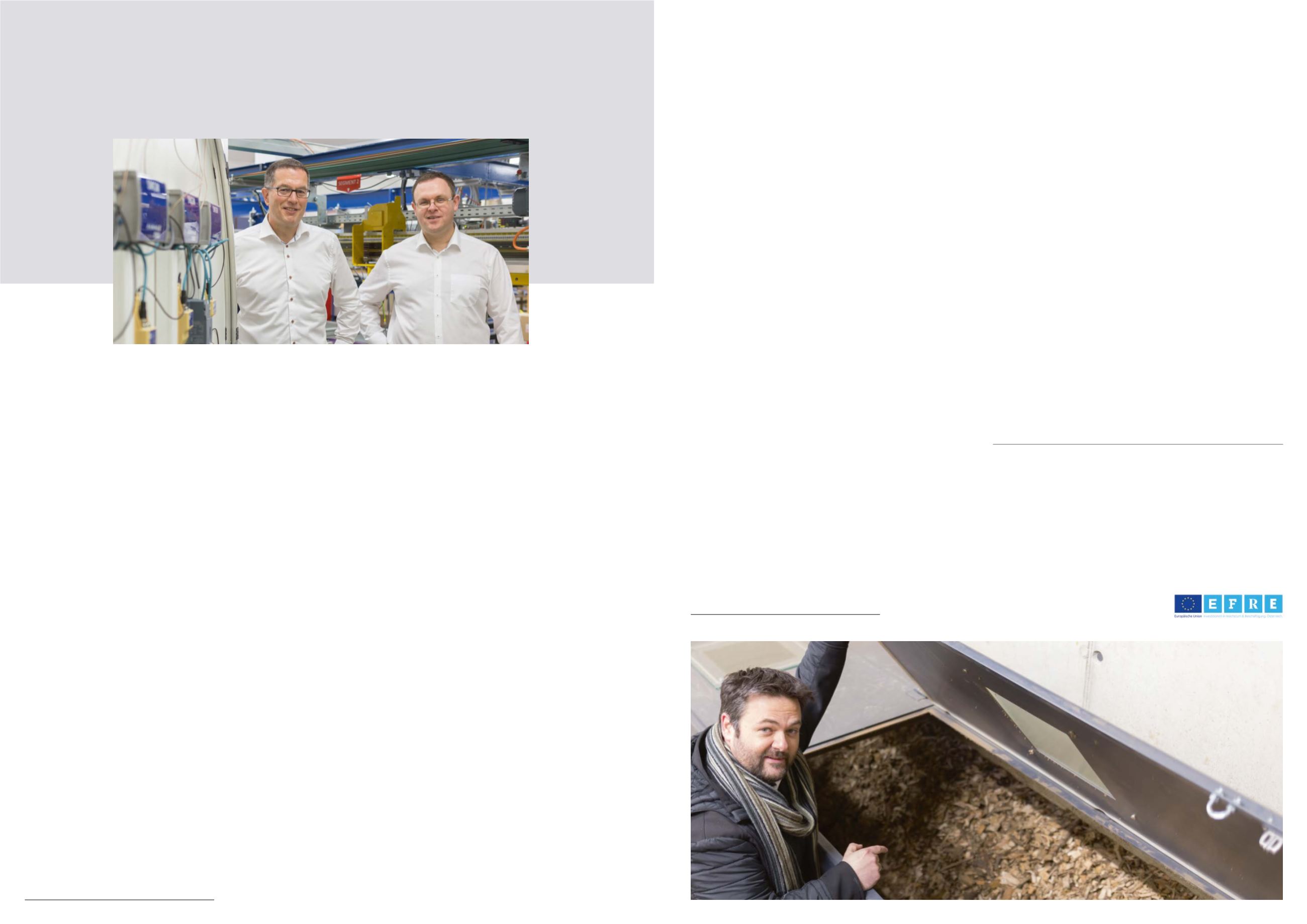

lionen Euro) errichtet, es erreicht eine Brennstoffwärmeleistung von

892 Kilowatt, 261 Kilowatt elektrische und 393 Kilowatt thermische

Leistung. Eingesetzt wird handelsübliches, regionales Waldhackgut, in

drei befahrbaren Trocknungsboxen wird dem Brennstoff mit der anfal-

lenden Niedertemperaturwärme die Feuchtigkeit entzogen.

Marcel Huber kann aber noch auf einen weiteren Vorteil seiner Tech-

nologie verweisen – es gibt keinen Abfall, als einziges Nebenprodukt

fällt Biokohle an, die nicht entsorgt werden muss, sondern genutzt

werden kann: Dünger beigemengt, verhindert sie, dass dieser ausge-

waschen wird, als Güllezusatz mindert sie die Geruchsbelästigung.

Die ersten zwei realisierten Syncraft-Werke produzieren 100 Tonnen

Biokohle im Jahr, diese wird als Tierfutterzusatz oder zur Herstel-

lung von Erde verkauft. „Die Reste, die bei anderen Systemen Kosten

verursachen, zahlen bei uns das Personal“, schmunzelt Huber, der in

einem Forschungsprojekt noch weitere Einsatzgebiete für die Biokohle

gesucht hat – und auch fündig wurde. Der Kohlenstoff könne etwa

zur Wasser- und Abwasserreinigung eingesetzt werden, auch bei der

Kompostierung sei er hilfreich. Hubers Lieblingsidee ist aber eine an-

dere. „Die Kohle eignet sich sehr gut als Grillkohle, sie ist fast rauchfrei

und hinterlässt nur wenig Asche“, berichtet der Unternehmer. An die

100 Tonnen Kohle, schätzt er, würden in der Rossau im Jahr anfallen,

zu wenig, um regional nachhaltige Grillkohle, die ja noch brikettiert

werden müsste, wirtschaftlich produzieren zu können. Anders wäre es,

würde man sich mit zwei, drei weiteren Anlagen zusammenschließen.

„Ein Grillkohlezertifikat haben wir schon“, gibt er sich optimistisch.

Alles, was der Wald hergibt – Holz inklusive

Rinde und Feinanteil – kommt in die Anlage,

lediglich gehackt und getrocknet,

„Wir helfen Unternehmen dabei,

ihre Projekte in den Anträgen

klar darzustellen und die formalen

Kriterien einzuhalten.“

Johannes Rohm ·

Unternehmensförderung, Standortagentur Tirol

14

· Tätigkeitsbericht 2016 ·

Förderberatung

ist die Zukunft der Autoproduktion Rich-

tung Inselfertigung, um flexibel herstellen zu

können. Dazu brauche es, weiß Huber, ein

flexibles Transportsystem, das nicht wie ein

geschlossenes, starres Förderband funktio-

niert, sondern autonome Abläufe zulässt. Die

Energieübertragung verläuft im Boden und

wird berührungslos an die mobilen Fahrzeuge

übertragen. Zur Optimierung der Baugröße der Komponenten arbeitet

das System mit 140 Kilohertz anstatt der bisher verwendeten 20 Kilo-

hertz zur Energieübertragung.

Für Innovationen wie diese habe man am Markt nur ein gewisses

Zeitfenster, ist sich Thomas Streicher bewusst: „Kann man sie liefern,

bekommt man den Auftrag, wenn nicht, dann nicht.“ Um die Abstim-

mung mit der Vahle-Zentrale in Kamen bei Dortmund zu verbessern,

installierte – und wartet – Huber etwa ein Planungsprogramm, ein

weiterer Schritt in Richtung verbesserter Produktentwicklung. Das sei

auch die Aufgabe eines Innovationsassistenten, ist Streicher überzeugt,

nicht die Technik im Unternehmen zu definieren, sondern diese zu

kanalisieren, zu unterstützen und zu verbreiten, insofern, bestätigt

Huber, sei die Aufgabe genau das, was er erwartet hat: „Für ein neues

Produkt muss man Strukturen schaffen, die einzelnen Zwischenpunk-

te müssen auch genau ausgearbeitet werden.“ Natürlich habe er eine

Einarbeitungszeit gebraucht, räumt Huber ein. „Dieser ‚Startballast‘

wird aber durch die Förderung des Innovationsassistenten durch das

Land Tirol kompensiert“, nennt Streicher einen Pluspunkt des För-

derprogramms. Überhaupt, ist er überzeugt, motivieren Förderungen

dieser Art Unternehmen eher, Neues anzugehen: „Sonst schiebe ich es

vor mir her.“

Vor sich hergeschoben wird bei Vahle-Deto in den nächsten Monaten

eher weniger. Neben dem Neubau – inklusive Demo-Anlagen und

Testbahnen für neue Produkte – in Schwoich denken die Automa-

tisierungsexperten schon daran, ihre VPower-140-Technik auch für

Elektrohängebahnen zu adaptieren.

E

s war eine klassische Stellenanzeige, die

Werner Huber auf den Job als Innova-

tionsassistent bei Vahle-Deto aufmerksam

gemacht hat. „Das Automatisierungsthema

Richtung Industrie 4.0 hat mich angespro-

chen“, sagt Huber. Das Unternehmen Vahle

war dem studierten Wirtschaftsingenieur ein

Begriff, gerechnet hat er daher mit dem Raum

Dortmund. Dass Vahle-Deto am Standort Kufstein beheimatet ist,

wusste er nicht, als Bayer habe er sich aber gedacht: „Da geh ich doch

gerne hin.“

„Angekommen“ bei Vahle-Deto ist Werner Huber im Mai 2016, seither

habe er eine Kernrolle in der Firma, erklärt Thomas Streicher, Leiter

der Produktentwicklung bei Vahle-Deto. Begonnen hat es in Kufstein

im Jahr 1996, als Alfred della Torre das Unternehmen Deto gründete

und sich auf die Entwicklung und Produktion von elektronischen Steu-

erungssystemen für Förderanlagen in der Autoindustrie spezialisierte.

2013 kam es zum Joint Venture mit der deutschen Vahle-Gruppe, ein

Spezialist für mobile schleifleitergebundene Energieübertragung. Die

Kombination aus Deto-Steuerungssystemen und der Vahle-Kompe-

tenz für Energieübertragung überzeugte am Markt – Großaufträge

in Millionenhöhe aus der Industrie u.a. von Daimler, BMW, Audi und

Hyundai bestätigen den Erfolgsweg. „Das Wachstum machte es aber

auch notwendig, den Produktentstehungsprozess mit verschiedenen

Meilensteinen klarer zu definieren“, sagt Streicher. Meilensteine, die

den Weg von der Idee bis zum fertigen Produkt klar aufzeigen und

auch – für weitere Innovationen – adaptierbar sein sollen. Aufgebaut

wurde die Struktur gemeinsam mit Werner Huber aber nicht in der

Theorie, sondern, so Streicher, an einem konkreten Projekt, das gerade

angestanden ist.

VPower 140 nennt man das Projekt firmenintern, das aus einem

Vahle-Projekt zur induktiven Ladetechnik für E-Mobile entstanden

ist. „Diese Technologie wollen wir auf Flurtransportsysteme bzw.

Automated Guided Vehicles umlegen“, erläutert Streicher. Hintergrund

Bei Vahle-Deto im Tirol Unterland

setzt man auf Wachstum und einen

klar definierten Innovationsprozess.

Helfen soll dabei Innovationsassistent

Werner Huber.

Innovative Automatisierer

Entwicklungsleiter Thomas Streicher und

Innovationsassistent Werner Huber (re.):

Den Prozess der Produktentwicklung klar

strukturieren.